不妊検査と一般治療

不妊検査と一般治療

妊娠成立のしくみ

妊娠は射精から着床にいたるいくつもの過程が正常に働いてはじめて成立します。妊娠成立のしくみについて説明します。

◇月経周期の調節

脳内の視床下部・下垂体から月経周期を調節しているホルモン-LH(黄体化ホルモン),FSH(卵胞刺激ホルモン)-が分泌されます。それらが卵巣に働き、卵胞(卵の入っているふくろ)が発育します。発育卵胞からはエストラジオール(E2)が分泌され子宮頚管や子宮内膜に作用します。それにより,子宮頚管からは頚管粘液が多量に分泌され精子が膣から子宮腔内に入りやすい状態となり,また子宮内膜は次第に厚くなります。卵胞が20mmに発育するとLHサージが起こり排卵がおこります。排卵後の卵胞は黄体となりエストラジオール(E2)とプロゲステロン(P)を分泌します。これらが子宮内膜に作用し受精卵を着床しやすい状態にします。

◇妊娠の成立機序

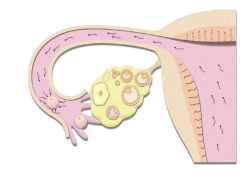

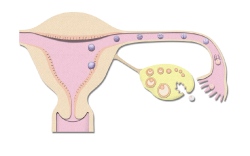

性交により精子が膣内へ射精され,その後精子は子宮頚管から子宮内,されに卵管膨大部へ移動します。同時に,成熟した卵子が排卵し,卵管采より取り込まれます。その後,卵管膨大部で精子と卵子が受精します。受精卵は分割しながら卵管内を子宮腔へと移動し子宮内へ着床します。

|

精子の移動と排卵された卵子の卵管采への取り込み,そして卵管膨大部での受精 |

|

受精卵の分割と卵管内の移動・ 胚盤胞の子宮内膜への着床 |

不妊症の原因

◇排卵がうまくいかない

月経が順調に起こる人は1ヶ月に1回排卵があると考えられますので、妊娠のチャンスがあります。しかし、排卵が起こらない無排卵の人は妊娠は望めません。排卵は脳の視床下部・下垂体と卵巣が正常に働くことにより起こります。したがって、視床下部や下垂体に異常があると排卵は障害されます。また、プロラクチン(PRL)が高い高プロラクチン血症や卵巣に小さい嚢胞が多数ある多嚢胞性卵巣、甲状腺の機能異常などの場合も排卵は障害されます。基礎ホルモンの値を測定することにより排卵障害の有無や部位を見つけます。

◇卵管の通過性がよくない

卵管は極めて細い管状のもので,その先端はラッパのように開いています。卵巣より排卵された卵子はその先端より吸い込まれ,子宮より卵管の先端に達した精子と受精します。その後受精卵は分裂しながら卵管内を子宮側へと移動,子宮内に達し着床(妊娠)します。このように卵管は妊娠の成立に非常に重要な役割を果たします。クラミジア感染や子宮内膜症などにより卵管の癒着や閉塞がおこると不妊の原因となります。

◇子宮内膜症

子宮内膜症とは卵巣や骨盤内に子宮内膜組織が存在するものです。それにより卵巣の腫大や卵管の通過障害がおこります。

◇精子の異常

精子が少なかったり(乏精子症)、形の悪い精子が多かったり(精子奇形症)、精子の運動率が不良である(精子無力症)場合には不妊の原因となります。また、精液中に精子が全く認められない(無精子症)こともあります。

◇その他の原因

・着床障害―子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、子宮奇形などが含まれます。

・子宮頚管粘液の異常―子宮の入り口を頸管といいます。排卵日前にはそこから粘液が多量に分泌されて精子が子宮の中に入っていきやすくなります。しかし子宮頚管粘液の量が少ない場合には子宮腔内に精子が入りにくくなります。

◇原因不明(一般的な検査で原因がはっきりしない)

一般不妊検査(精液検査、基礎ホルモン検査、フーナーテスト、基礎体温、超音波検査および子宮卵管造影法など)で異常を認めない場合をいいます。

不妊症の検査

一般的に結婚後2年経過しても妊娠しない場合には検査が必要です。しかし1年経ってなくても早く赤ちゃんがほしい場合や月経不順などがある場合には,早めに検査を行ったほうがよいでしょう。検査の必要性や方法を十分理解し検査を受けることが重要です。

◇基礎体温の測定

朝,目を覚ましたら体を動かす前に婦人体温計で体温を測定します。これにより排卵の有無や排卵日が推定できます。

◇基礎ホルモン検査(月経周期2~5日目)

採血により下垂体や卵巣のホルモン(LH、FSH、PRL、E2、TSH、fT4)を測定し,排卵障害の有無やその部位を診断します。また,最近ではAMH(アンチミューラリアンホルモン)を測定して卵巣機能の把握を行う場合もあります。

◇子宮卵管造影法(月経周期7~10日目頃)

子宮腔内に造影剤を入れて子宮の形や卵管の通過性を見るレントゲン検査です。妊娠を促進する治療的効果もあります。

◇フーナーテスト(月経周期12~14日目頃)

精子が子宮の中に入っていけるかどうかの検査がフーナーテストです。診察の前夜または当日の朝に性交をして来院していただき、子宮頚管粘液中に精子が進入したか顕微鏡で観察します。この検査は1回目の結果が良くなかった場合には2~3回繰り返して行います。

◇超音波卵胞検査(月経周期12~14日目頃)

排卵の前になると卵巣に20mmくらいの袋が出来ます。これが卵胞で,この中に卵子が入っています。この卵胞が育っているかどうかを超音波で観察します。フーナーテストと一緒に行う場合が多いです。

◇黄体機能検査(高温期5~7日目)

排卵の7日後ごろに採血を行い、着床に必要な黄体ホルモンが十分にでているか調べます。

◇クラミジア抗原・抗体検査

クラミジアに感染すると卵管がつまることがあります。子宮の入り口をこするか,または採血により感染しているかどうか調べます。

◇抗精子抗体検査

血液の中に精子の動きを止めてしまう抗体が出来ることがあります。採血によりこの抗体の有無を調べます。

◇精液検査

精液検査の前に3~7日の禁欲期間が必要です。精液1ml中に精子が1500万個以上で過半数が良好に運動していれば正常です。同一の男性でも精液所見は大きく変わることがありますので、2~3回程度反復して検査をするのが理想的です。自宅で精液を採取して持参していただくこともできます。

不妊症の一般治療

1.排卵日の予測と性交のタイミング

排卵直前に性交を持つことが妊娠するためには重要です。尿検査でLHというホルモンを測定し、超音波検査で卵胞の大きさを計ることで排卵日の予測が可能です。通常卵胞は20mm程度の大きさに発育後排卵します。排卵と思われる日に性交をもちます。

2.排卵誘発法

排卵誘発は無排卵や遅発排卵,黄体機能不全などの場合に行います。また、排卵が順調にある場合にも妊娠率を上げるために行います。

1) クロミッド療法

飲み薬の排卵誘発剤です。月経3~5目から飲むのが一般的です。抗エストロゲン作用により,頸管粘液の量が少なくなったり子宮内膜が薄くなったりすることがあります。この場合には誘発法の変更が必要です。クロミッド療法では5~10%に多胎妊娠が見られます(ほとんどが双胎です)。

2) HMG/FSH療法

注射の排卵誘発剤です。直接卵巣を刺激して複数の卵胞を発育させます。排卵誘発効果や妊娠率は高い薬ですが,多胎妊娠や卵巣が腫大して腹水が貯留する卵巣過剰刺激症候群の原因にもなることがあり注意して使用することが重要です。

3) メトフォルミン療法

多嚢胞性卵巣の方で,クロミッド療法が無効な場合やFSH療法でうまく排卵誘発が出来ない場合に行います。

4) 漢方療法

無排卵や黄体機能不全の場合には温経湯や当帰芍薬散,加味逍遥散,桂枝茯苓丸などが有効です。

また,卵子の質を良くする目的で八味地黄丸を用いることもあります。

3.人工授精(AIH)

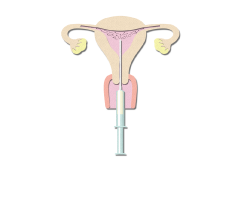

人工授精は精液から運動性の良好な精子を分離し、直接子宮内に注入する方法です。乏精子症や精子無力症などの男性側が原因の場合や頚管粘液が少ないことによる子宮頚管因子による不妊,原因不明の長期不妊の場合などに行います。クロミッド内服やHMG/FSHの注射により排卵誘発を行ったのち洗浄濃縮した精子を子宮内に注入します。人工授精1回の妊娠率は約10%であるため3~6回くらい繰り返して行います。

|

洗浄濃縮精子を子宮内に注入します |